死んだら家族がもらえる遺族年金。今回調べるまで全く知りませんでした。

生命保険の必要金額を考えた時、遺族年金の計算を入れるかどうかで大きく金額が異なります。

なお、年金は重複するともらえたり調整が入るので、老齢基礎年金は対象外として調べました(つまり受取人の妻が65歳未満として)

- 遺族年金とは?

- 遺族基礎年金(国民年金、厚生年金)の支給の条件、受取人

- 遺族厚生年金(厚生年金のみ)の支給の条件、受取人

- 国保と厚生年金の違い

- 受取人の優先順位

- 遺族年金っていくらもらえるの?

- 妻や子供は扶養していないと(健康保険加入していないと)対象外なの?

- 未納があっても大丈夫?

- 結婚している子供も対象?

- 働くことは可能?

遺族年金とは?

日本年金機構によれば、遺族年金の定義は次の通りです。

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

日本年金機構HP

年金でいう生計維持とは「同居していること」ですが、別居でも、仕送りをしている、健康保険の扶養親族であれば大丈夫なようです。ただ、年収は年収 850 万円未満が条件です。

遺族年金の種類

遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」でできており、国民年金の人は「遺族基礎年金」のみ、厚生年金の人は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方もらえます。

遺族基礎年金(国民年金、厚生年金)

支給の条件

受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること。)

令和8年までの特例

令和8年4月1日以前は、65歳未満の死亡は、死亡日の前日で、前々月までの1年間の保険料の未納・滞納がなければ受けられます。

受取人(生計維持が条件)

子供のいる配偶者、子供。

子供とは、18歳未満。又は、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子供。

遺族厚生年金(厚生年金のみ)

支給の条件

受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること。)

令和8年までの特例

令和8年4月1日以前は、65歳未満の死亡は、死亡日の前日で、前々月までの1年間の保険料の未納・滞納がなければ受けられます。

受取人(生計維持が条件)

年収 850 万円未満の配偶者(子のない30歳未満の妻は、5年間のみ)

子供とは、18歳未満。又は、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子供。

孫、55歳以上の夫。

父母、祖父母は(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

国保と厚生年金の違い

違いは遺族厚生年金にあるようです。上の通り、遺族厚生年金は、子がいなくても妻も受け取れますし、孫や親も受け取れます。

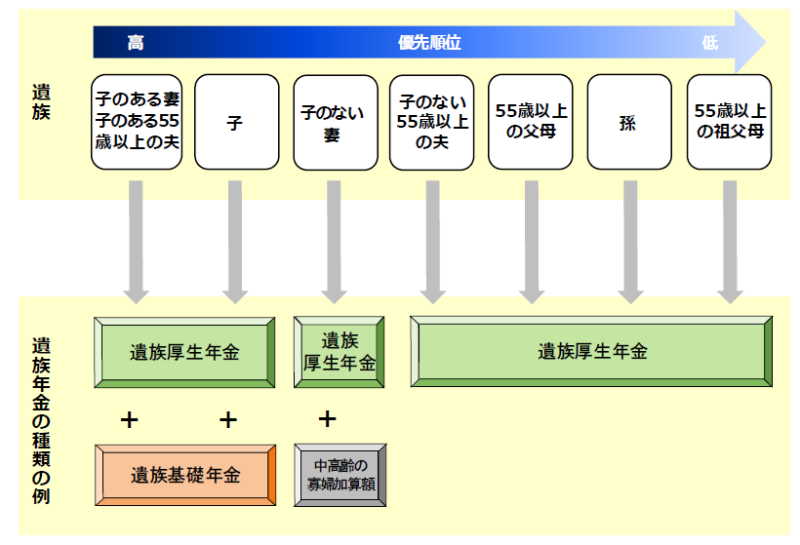

受取人の優先順位

年金の種類と受取人については上の図の通りです。

遺族年金っていくらもらえるの?

家族構成などによって異なり、わかりずらいですね。

遺族基礎年金(国民年金、厚生年金)

- 780,900円+子の加算

- 子の加算 第1子・第2子 各 224,700円

- 第3子以降 各 74,900円

遺族厚生年金(厚生年金のみ)

下の1と2の合計になります。

1.報酬比例部分の年金額(本来水準)

平成15年3月以前分と平成15年4月以後分の合計額です。

|

平成15年3月 |

7.125 | × |

平成15年3月 |

× | 3 | |

| 1,000 | 4 |

|

+ 平成15年4月 |

5.481 | × |

平成15年4月 |

× | 3 | |

| 1,000 | 4 |

2.中高齢寡婦加算額

585,700円

これは妻が次のどちらかの場合、1に加算されます。

- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、子がいない妻

- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

いくらもらえるか概算表

受取人が妻の場合の年額です。

| 自営業 (国民年金) | 会社員 (厚生年金) | |

|---|---|---|

| 子供1人 | 年1,005,600円 | 年1,519,855円 |

| 子供2人 | 年1,230,300円 | 年1,744,555円 |

| 子供なし(妻40歳未満) | なし | 年514,255円 |

| 子供なし(妻40歳以上) | なし | 年1,099,955円 |

死亡した夫の平均標準報酬額を41.7万円(平均年収500万円÷12月)、加入期間25年(300月)として計算。

年収などの条件は人それぞれ異なるので、国民年金部分も見てもらえれば最低額はわかります。

その他気になる点

妻や子供は扶養していないと(健康保険加入していないと)対象外なの?

生計維持であれば問題ないです。事実婚も生計維持であれば、認められます。

未納があっても大丈夫?

未納、滞納期間は計算対象外ですし、上の令和8年までの特例では、遺族年金の受給資格自体がなくなります。

結婚している子供も対象?

結婚している子供は対象となりません。

もらえないケース

子供が結婚したなど、条件を満たさなくなれば支給されません。

働くことは可能

ただ、所得条件があるわけではないので、年収 850 万円未満であれば、働いても遺族年金をもらえます。

今回の調査で参考にしたサイト

日本年金機構や各自治体、保険会社のサイトは参考にしましたが、書き方というか、制度自体がややこしいので、どれもわかりずらかったです。

だからこのページを作りましたが、分かりやすさのため全てがすべてを説明できていないので不安な方は次のサイトを見てくださいね。

受給資格があるかどうかなど不安であれば、年金事務所で聞くのが一番

転職の際、時間があったので、年金事務所へ行くとこれまでの加入歴などから支給されるかどうかなどを教えてくれます。

例えば私の場合、退職後、年金を支払えるかどうか不安だったので、3分の2以上の加入期間があるかどうかを聞きたかったのですが、窓口で「制度共通被保険者記録紹介回答票」を印刷してもらい、それを見ながら教えてくれました。

まとめ

令和8年までの特例も裏を返せば、その後は特例なしになる訳で、将来この制度も変わりそうです。

いつ死ぬかは誰にも分からないので、気にしすぎはよくないですが、数年に一度はチェックしなおした方がいいなあと感じました。

資産管理やエンディングノート作成が出来る「終活アプリ」をご存知ですか?

NTTの「楽クラライフノート」は資産管理、資産シュミレーション、エンディングノート作成などが出来るスマホアプリです。

このアプリがすごいのが、アプリの情報の一部(又は全部)を子供や家族と共有できることです!!これならエンディングノートがどこいったか分からないことが避けれます。

お金や将来にまつわるお悩みをできるこのアプリがいつもは月額300円ですが、今なら6ヶ月間のお試し利用が可能です!!

是非、こちらの公式サイトから終活アプリを利用してみてください!!